Carlo degli Abbati, cofondatore nel 1980 dell’ALA (Association luxembourgeoise pour l’Afghanistan)(*) ONG lussemburghese di sostegno alla popolazione afghana, racconta il suo viaggio nel Paese dei pashtun del 1975

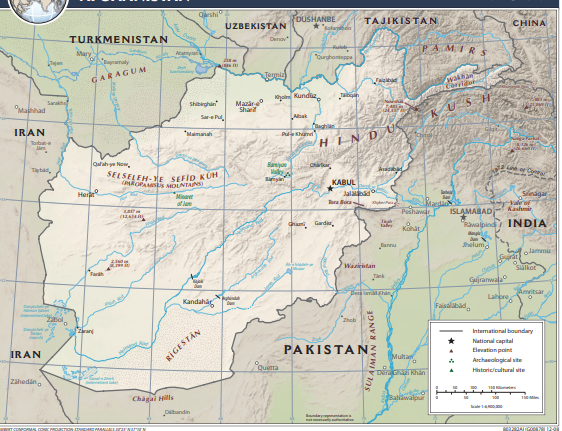

Sullo sfondo petroso correva argentea e elegante una volpe del deserto. La sola presenza viva in tre giorni di dramma fisico e di solitudine totale. Perduti nella affocata steppa turkmena afghana a sud dell’Amu Darja dopo avere perso la pista fra Shibergan e Andkoy per ritrovarci in qualche punto più a sud, approssimativamente a ottanta-cento chilometri da Dawlatabad, ma senza benzina acqua e cibo per arrivarci. Presi in trappola da una natura ostile, una steppa allungata al confine turkmeno-afghano divenuta in estate un alternarsi di sabbia e pietre, un erg e un sarir fatto di centinaia di collinette punteggianti la pianura a forma di tazze rovesciate di qualche decina di metri di altezza, da scalare salendovi coi mezzi o scartandole a destra o a sinistra per ritrovarsi davanti a un’altra tazza, obbligati di nuovo a scegliere una delle tre alternative sino a perdere completamente il senso dell’orizzonte e trovarsi chilometri lontani dalla pista. Sino ad immaginarla intravvedendola come un miraggio nel letto di wadi secchi finendo per risalirli e ritrovarsi sospesi su di un abisso sotto il quale si apriva una larga pianura segnata da piste in ogni direzione. La tregenda di due camioncini Wars russi con a bordo due autisti, una guida afghana, un bachà hazarà, inserviente dei due camioncini e sette avventurosi francesi e un italiano decisi a percorrere tutto il paese lungo le tre piste del sud, del centro e del nord, nell’estate del 1975, due anni dopo il colpo di stato che aveva portato alla defenestrazione di re Zaher e all’avvento della repubblica afghana del sardar cugino del re Mohammad Daud.

Da Kabul il viaggio era stato organizzato con l’aiuto del Consolato di Francia con due autisti che avevano confermato conoscere le piste turkmene. Nei fatti, uno solo c’era stato, ma in convoglio, il secondo non aveva mai lasciato la regione di Kabul. Restava un accompagnatore che si esprimeva in un corretto francese, avendo studiato al Liceo francese Istiqlal di Kabul e un giovane bachà, della minoranza sciita hazarà, vivissimo e intelligente che aveva finito per diventare nel corso delle successive traversie il mio esclusivo riferimento.

Quando eravamo partiti dalla città gasiera di Shibergan, l’atmosfera del gruppo era stata quella di una gita fuori porta da concludere con cinque ore di viaggio, i due camioncini Wars erano nuovi e in buono stato, l’equipaggiamento corretto, ma le provvigioni erano ridotte a una borraccia di acqua a testa e qualche anguria di scorta, giusto per vincere la sete per qualche ora. All’inizio del terzo giorno di erramenti, due donne non avevano sopportato il calore e la sete e giacevano stese sui cassoni in uno stato di continuo deliquio, l’acqua di tutti messa in comune per il gruppo era ridotta a sorsi giornalieri, mentre la benzina e l’acqua di raffreddamento dei Wars cominciavano a scarseggiare. Perse le piste quasi subito c’eravamo fermati per la notte per poi proseguire il giorno dopo immaginando gli autisti di ritrovare le piste con il primo chiaro. Ci eravamo ritrovati invece dopo vane ricerche sospesi, la seconda sera, sulla sommità di grandi colline che si aprivano su di una tratto di pianura. Di prima mattina dall’alto delle colline la guida Habibullah ed io avevamo distinto al centro della pianura un piccolo punto nero che risaltava perfettamente sullo sfondo giallo bruno del paesaggio: certamente la tenda di nomadi kuchi. Poteva rappresentare la nostra salvezza. La tenda si trovava in fondo alla pianura su di un piccolo cocuzzolo, circondato da un fossato secco. Discesa rapidamente la collina, avevamo fatto voce per richiamare gli abitanti, ma subito quattro bianchi molossi dalle orecchie mozzate avevano cercato di scagliarsi addosso a noi due.

Una donna kuchi con due bimbi era uscita dalla tenda, aveva risposto, ma aveva detto di trovarsi sola senza il marito e che avremmo dovuto aspettare prima il suo ritorno. Il ritorno dell’uomo era avvenuto due ore ora dopo e lui si era rivelato subito con noi affabile e gentile. Gli afghani del convoglio avevano potuto ottenere da lui una brocca di acqua – imbevibile per noi europei, privi dei locali anticorpi – e qualche indicazione per il ritorno sulla nostra personale sirât al-mustakim (la retta via, ndr). Lo avevamo pregato di accompagnarci sino all’imbocco della pista che ci stava indicando. Ma all’inizio il kuchi non aveva dimostrato alcuna intenzione di abbandonare la tenda mentre noi lo imploravamo di accompagnarci per ritrovare la pista, questa volta non più per Andkhoj ma per Dawlatabad, perché ci eravamo portati deviando ormai troppo a sud e per Andkhoy da quel punto ormai non sarebbe bastata la benzina.

Come riuscire a convincere un nomade a seguirci quando nella steppa turkmena i biglietti di banca afghani non valevano nulla come merce di scambio ? Ci sarebbe voluto almeno una pecora, un agnello, possibilmente karakul. Tentammo con una bella brocca istoriata che qualcuno aveva comprata e alla fine il kuchi controvoglia aveva finito per accettare, era salito su uno dei Wars guidandoci in una serie di correzioni di rotta sino a ritrovare quella che lui ci indicava come la pista principale verso Dawlatabad. Arrivato alle marche della pista principale, aveva però notato sulla collina una carovana di kuchi che tornavano indietro e ci aveva salutato in fretta saltando dal camion per poter più facilmente ritornare alla sua tenda ormai distante parecchi chilometri. A questo punto, con il nostro carico di viaggiatrici semi-comatose, aveva cominciato a seguire la pista indicata. Il kuchi ci aveva assicurato che avremmo raggiunto Dawlatabad al tramonto. Quando ci aveva lasciato era all’incirca mezzogiorno. Avevamo continuato traversando zone sabbiose e rocciose dal profilo tormentato e ostile sino che vicino al tramonto avevamo asceso, una per camion, due grandi colline gemelle di forma rotonda immaginando di vedere profilarsi ormai sotto di noi le strutture urbane di Dwalatabad. Arrivati penosamente sulla sommità ci eravamo precipitati a guardare sull’altro versante, ma con orrore avevamo visto sotto di noi l’immagine del nulla , una immensa pianura polverosa che si perdeva sino all’orizzonte percepibile sui cui emergevano a tratti delle collinette più scure ma senza traccia di abitati. A questo punto era stata la disperazione a farsi largo. Dopo la partenza del kuchi avevamo forse di nuovo perduto la pista ? Ci trovavamo di nuovo da qualche parte nella steppa lontani da Andkhoj, ma anche da Dawlatabad? Ormai l’acqua di raffreddamento e la benzina non ci permettevano di avanzare che per pochi chilometri. Io mi ero abbandonato contro uno delle ruote dei Wars e stavo riflettendo che partito da Genova e da Parigi solo pochi giorni prima con un volo della Ariana Afghan Airlines mi trovavo ora preso in gabbia in una steppa afghana che le carte descrivevano come percorsa da centinaia di wadi e di fiumi, ma questo evidentemente accadeva solo in inverno, in estate la steppa appariva invece come un immenso e vario deserto. Gli autisti parlavano fra loro nervosamente, solo acqua di raffreddamento del motore e benzina per dieci chilometri, dicevano. La sete, la coscienza della gravità della situazione, la visione dei due corpi femminili inerti allungati sui due cassoni che sola l’acqua che non avevamo avrebbe fatto rinvenire, faceva vivere una allucinata forma di depressione, composta di disperazione e fatalismo. Pensavo a mia zia, rimasta tranquilla a Genova, ormai assuefatta alle mie avventure nel mondo a cui qualcuno avrebbe portato la ferale notizia della disgrazia occorsa all’escursionista genovese morto di stenti nella steppa del Nord dell’Afghanistan. Un trafiletto magari del Secolo XIX sul mio lavoro di assistente alla Università di Genova, magari qualche afflitta dichiarazione di qualcuno dei miei più affezionati studenti del corso di Economia Politica alla Facoltà di Scienze Politiche. Stranamente, in quella ora disperata, il mio rimpianto correva alla parte del programma sui sistemi economici comparati che non ero riuscito a svolgere a fine anno, l’economia di mercato socialista di tipo jugoslavo e il modello comunista cinese- tesoretto scientifico che avevo accumulato l’anno prima con le lezioni di Gregory Grossman ascoltate all’Università di California Berkeley sotto la bianca torre del Campus che ancora riecheggiava delle continue dimostrazioni anti-Nixon degli studenti.

Poi, all’improvviso, a rompere la disperazione generale era apparsa come per incantamento sulla sommità dal versante opposto di una delle due colline una ambulanza color verde bottiglia, con una enorme croce rossa iscritta in un gigantesco cerchio bianco laterale che la faceva assomigliare a una delle ambulanze italiane della Prima Guerra mondiale, stracolma di decine di passeggeri appesi anche sul tetto. Il solito esempio della straordinaria capacità del popolo afghano di convertire qualunque mezzo e macchinario per le funzioni più urgenti. La avevamo allora stoppata, urlando con il cuore in gola e avevamo avuto dall’ autista delle informazioni preziose. Continuando saremmo arrivati dopo pochi chilometri a un villaggio dotato di un pozzo ed appena dopo altri otto chilometri alla periferia di Dawlatabad. Non avevamo dunque dal mattino sbagliato pista e le indicazioni del nomade si erano rivelate esatte. In effetti il primo pozzo parve non arrivare mai, ci impiegammo una ora e mezza ad arrivare marciando a passo d’uomo su un terreno accidentato mentre scemava l’ultima dose di riserva di benzina nella discesa nel cuore della polverosa pianura. Effettivamente comunque un primo villaggio con un pozzo ci attendeva davvero. Del resto già alla fine della discesa il giovane bacha mi indicava con i suoi neri occhi vivacissimi che adesso sulla sommità delle colline che ci circondavano appariva una fine peluria mai vista prima, il segno evidente delle coltivazioni. Il secondo segno positivo dopo la comparsa della volpe del deserto. Le coltivazioni, segno dell’approssimarsi degli abitati. Fermati i camion ci buttammo sul pozzo. Avevamo un secchio, ma la nostra corda di dotazione era troppo corta. Ci aiutò subito un ragazzo del paese portandoci una corda adatta. Gli afghani, gli autisti, il bacha e la guida bevvero a perdifiato l’acqua direttamente dal primo secchio tirato su, buttandosela poi a turno a doccia sulla testa. Io e gli altri europei a turno ci rinfrescammo per il momento solo il capo, la faccia, i polsi nella splendida acqua fresca, comunque per noi troppo pericolosa da bere anche se la voglia era tanta. Le due ragazze francesi ravvivate dall’acqua avevano ripreso lentamente i sensi dopo un deliquio di due giorni. La sensazione comunque che il corpo provava dopo giorni al contatto con l’acqua era indescrivibile. Un piacere primigenio, assoluto, immenso. Il corpo riviveva al contatto, le energie riprendevano di colpo. Mi immaginavo sul momento come uno dei cowboys desperados protagonisti dei western americani o dei fumetti di Tex Willer dopo il passaggio in fuga dallo sceriffo fra i cactus giganti del deserto dell’Arizona, la fine dell’acqua nelle borracce e infine l’arrivo sospirato al fiume, con cavalli e cavalieri che si buttavano in acqua alla rinfusa. Dopo la sosta che ci dava anche il senso del pericolo scampato, qualche chilometro ancora e la periferia di Dawlatabad si apriva ai nostri occhi con le sue case basse che quasi si confondevano con i colori del paesaggio. A questo punto gli autisti ci informarono ridendo di non farci illusioni, che forse Dawlatabad ce la saremmo dovuta fare tutta a piedi dato che la benzina era alle ultime gocce e la cây-xana (chay-kana, casa del thè, ndr) che avevano previsto per noi per la notte era dal lato opposto del paese…

In effetti i motori dei due Wars resero l’anima a cinquanta metri di distanza l’uno dall’altro quando ormai però la chay-kana era a pochi passi.

La sala del thè era un semplice edificio basso e rettangolare ma il cui interno era abbellito da splendidi tappeti locali che sotto i raggi obliqui del tramonto esplodevano in magici riflessi rosso-viola, formando un colorato pavimento sopraelevato su di un castello di legno su cui si saliva per sedersi dopo aver lasciato sul fondo terroso le scarpe e gli zoccoli.

Un thè verde (un cây) bevuto con ingordigia, il primo liquido possibile che entrava da giorni nel mio circuito interno, ebbe un effetto immediato sorprendente. Per un fenomeno che non potevo spiegarmi sembrava che neppure una goccia fosse stata assorbita dal mio stomaco, ma che tutto il liquido fosse stato restituito subito come una frustata verso i pori della pelle. Il mio corpo si coprì istantaneamente di sudore, le mie braccia abbronzate sembravano divenute sotto i raggi del sole che filtrava dalle finestre all’improvviso quelle di una statua di bronzo. Un’impressione inattesa fra i colori rosso-viola degli splendidi tappeti su cui ero seduto.

Salvi e ormai distesi ci sedemmo intorno al miglior riso palaw che avessi mai gustato. Seguì un profondo sonno sugli stessi tappeti. Talmente profondo che al risveglio mi venne in mente, il giorno dopo, il lungo sonno della principessa Morwârid promessa sposa al figlio del re di Kapiza nella leggenda pashtun del « fiore del sonno ». Dopo, un lungo ma tranquillo tragitto ci aspettava sino a Maimana. Nel frattempo anche i due Wars si erano rifocillati a modo loro. Poco lontano, sulla strada principale, un grosso tank, grosso serbatoio di benzina di forma cilindrica era incassato in una fossa nel suolo. Degli scalini scavati nel terreno portavano in basso sino alla valvola laterale di scarico che era raggiunta da un inserviente armato di un gigantesco imbuto munito di un lungo tubo a zig zag che permetteva di superare il profilo panciuto del tank e riempiere delle taniche che una alla volta erano riportate a piano strada e scaricate un po’ alla volta nei serbatoi dei veicoli. Un modo tutto afghano di concepire una stazione di servizio… Sacro Afghanistan….

Carlo degli Abbati insegna Diritto dell’Unione Europea al Dip. di Lingue e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Genova. Già docente di Economia dello Sviluppo presso lo stesso Ateneo e di Storia dei Paesi musulmani presso il Dip. di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, è stato funzionario responsabile del controllo della cooperazione europea allo sviluppo presso la Corte dei Conti Europea a Lussemburgo. Per PassaParola Mag ha curato le rubriche Esteri e attualmente scrive per #crisidimenticate

Che cos’è l’ALA

(*)L’ALA (Association luxembourgeoise pour l’Afghanistan) di cui l’autore è stato vice-presidente, venne creata nel 1980 per offrire un aiuto umanitario alle popolazione afghane dopo l’invasione sovietica del paese del dicembre 1979. Durante i suoi dieci anni di vita l’ONG ha ricevuto da parte sia delle autorità che della popolazione lussemburghese il più ampio e generoso sostegno. Questo ha permesso il finanziamento di molte, spesso complesse, operazioni umanitarie nel quadro della coordinazione di 24 ONG europee riunite nella CEHA (Coordinazione Europea Umanitaria per l’Afghanistan). Il viaggio narrato dall’autore in Afghanistan risale al 1975 e aveva ricevuto allora il supporto dell’ attaché culturale dell’ Ambasciata di Francia a Kabul, prof. Pierre Mallet, coadiuvato da un giovane geopolitico e cartografo, Jean-Christophe Victor.