Ogni settimana una poetessa, un poeta, un profilo, una citazione sul suo intendere il modo di costruire le parole, la sua poesia.

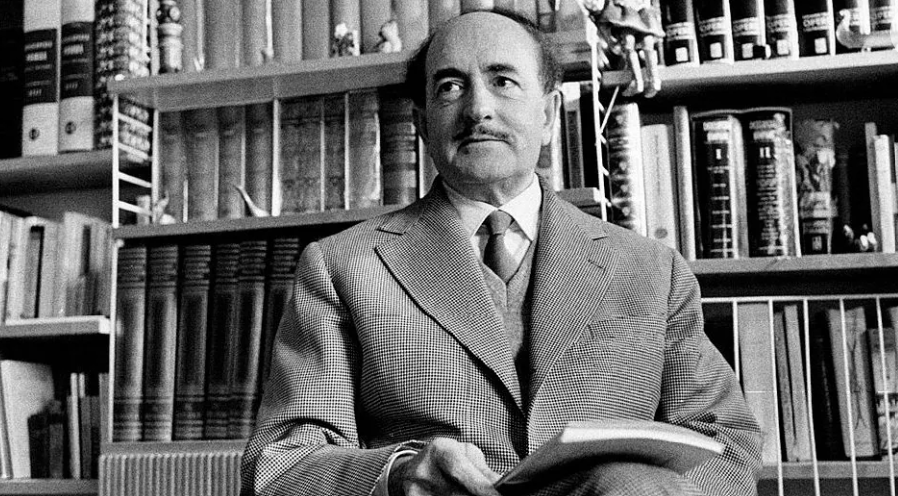

Salvatore Quasimodo

Salvatore (Giuseppe Virgilio Francesca Francesco Paolo) Quasimodo è il quarto autore italiano dopo Giosuè Carducci (1906), Grazia Deledda (1928), Luigi Pirandello (1934) ad aver ricevuto nel 1959 il Premio Nobel per la letteratura. Lo seguiranno Eugenio Montale (1975) e Dario Fo (1997).

Nasce a Modica, in provincia di Ragusa, una delle città barocche patrimonio dell’UNESCO della val di Noto, il 20 agosto 1901, dove il padre Gaetano è capostazione, ma il nonno paterno Vincenzo pochi giorni dopo la nascita lo porta a Roccalumera, in provincia di Messina, cittadina di origine della famiglia, dove viene battezzato nella chiesa di Santa Maria del Bambino. Qui trascorrerà tutta la sua infanzia e la sua giovinezza, e vi ritornerà più volte da adulto, per poi consegnare nel 1959 nelle mani del padre, ormai novantenne, l’ambito premio Nobel.

Questa circostanza spiega perché l’ermetismo fiorentino, il trobar clus che trova vita nella Firenze degli anni Trenta negli ambienti che Quasimodo comincia a frequentare soprattutto grazie alla prossimità con Elio Vittorini che ha sposata la sorella Rosa, resti nella sua poesia così profondamente marcato dalla cultura siciliana tradizionale, ricca anche di componenti arabo-mediterranee.

Nulla all’inizio sembra predestinare Salvatore Quasimodo ad un percorso poetico. E’ studente di istituto tecnico a Palermo e consegue nel 1919 a Messina il diploma di Fisica. Ma questo non lo destinerà, come nel caso di Leonardo Sinigalli, “a possedere due teste, due cervelli” con cui trovare una conciliazione, che fu invece lo scopo sofferto della vita del poeta lucano alla ricerca del nuovo umanesimo nella sua “Civiltà delle Macchine”. A Messina Quasimodo incontra e si lega di amicizia con Giorgio La Pira e con lui fonda nel 1917 il “Nuovo Giornale Letterario”. Passa poi a Roma, dove pensa di concludere gli studi universitari di matematica e fisica, ma per le esigenze economiche della famiglia ripiega su di una vita di un impiegato che non manca pero’, nel tempo libero, di studiare greco e latino con Monsignor Mariano Rampolla del Tindaro, pronipote del piu’ celebre card. Rampolla, segretario di Stato di Leone XIII. Assunto nel 1926 come geometra dal Ministero dei lavori pubblici, è destinato come primo impiego a Reggio Calabria.

Nel 1929, con l’aiuto del cognato, approda a Firenze. Elio Vittorini lo introduce nei vivacissimi ambienti letterari fiorentini del tempo, dove incontra Eugenio Montale, Arturo Loria, Gianna Manzini e Alessandro Bonsanti che gli propone di collaborare alla rivista “Solaria” che ospiterà le sue prime poesie. Sarà proprio Solaria ad accogliere la sua prima raccolta Acque e Terre (1930), in cui figura la celeberrima Vento a Tindari. La sua prima antologia, incentrata sulla Sicilia come emblema di una felicità perduta con l’esilio, fa riecheggiare l’angoscia esistenziale dell’autore scaturita dalla sua lontananza forzata dalla terra d’origine. Condizione psicologica che accomuna il poeta a tutti gli italiani andati per il mondo, anche oltre i confini.

Ma Quasimodo resta funzionario. Lascerà il Genio Civile solo nel 1938, dopo aver servito in varie sedi, a Imperia, dove nasce la prima figlia Orietta – il secondo figlio Alessandro nascerà nel 1939 a Milano dall’attrice e danzatrice Maria Cumani, sposata nel 1948 in seconde nozze – a Cagliari, Milano, Sondrio. Trasferitosi a Milano collabora con Cesare Zavattini e con la Rivista “Letteratura” vicina all’ermetismo. Il periodo ermetico del poeta si conclude proprio alle soglie degli Anni ‘40 e trova la sua espressione in Acque e Terre (1930), Oboe sommerso (1932), Erato e Apollion (1936), versi che troveranno la lo definitiva collocazione nell’antologia “Ed è subito sera” che uscirà nel 1941, con il titolo tratto da una delle poesie più celebri ( ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da una raggio di sole: ed è subito sera) che faceva parte della prima raccolta. Per la sua raggiunta celebrità dal 1941 viene nominato professore di Letteratura italiana presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, incarico che terrà sino al 1968. Sarà la guerra, come per Bartolo Cattafi, a determinare una svolta profonda nell’ispirazione poetica di Quasimodo. Sino ad allora l’ermetismo del poeta si basa, come ha scritto la critica, su di “una poesia immobile ed immaginosa”, formata da “un linguaggio oscuro, ardite analogie, dominio delle ragioni ritmico-musicali e dell’allusività impressionistica a scapito della scansione logico-sintattica”. In fondo la poesia di Quasimodo riflette pienamente quella intesa poetica anti-classica che si era formata prima nella Firenze degli anni Trenta e poi in rimbalzo a Milano fra i giovani intellettuali che stavano intorno alla rivista “Frontespizio” di Giovanni Papini e Piero Bargellini, a “Campo di Marte” di Alfonso Gatto e Vasco Pratolini, sino alla milanese “Corrente di Vita Giovanile” dell’allora… diciasettenne Ernesto Treccani. Forse è il saggio su “Frontespizio” del 1938 di Carlo Bo, Letteratura come vita, a rappresentare il vero manifesto dell’ermetismo cui si ispira anche Quasimodo. Ma poi viene la guerra e l’ispirazione del poeta muta. Ne sono testimonianze immediate il saggio del 1946 Poesia contemporanea e il Discorso sulla poesia del 1953. E’ questo il secondo periodo ispirativo, segnato da un forte rinnovamento. Il poeta si iscrive al PCI nel 1945. La sua poesia assume un nuovo linguaggio comunicativo, epico-lirico che si accompagna ad una nuova tematica di impegno civile. Non ne è forse estranea la intensa attività di traduzione che Quasimodo fa del poeta cileno Pablo Neruda (1952). Nascono le raccolte post-belliche: Con il piede sinistro sopra il cuore (1946); Giorno dopo giorno (1947); La vita non è sogno (1947); Il falso e vero verde (1956); La terra impareggiabile (1958); Dare e avere (1966).

Nella vita di Salvatore Quasimodo, a differenza di quanto accaduto per l’altro più giovane poeta siciliano, Bartolo Cattafi, si susseguiranno i riconoscimenti ricevuti in vita. Nel 1950 il Premio San Babila, nel 1953 il premio Etna-Taormina ex-aequo con Dylan Thomas, nel 1958 il Premio Viareggio. Infine nel 1959, la sua consacrazione finale, il Premio Nobel di letteratura “ per la sua poetica lirica, che con ardente classicità esprime e tragiche esperienze della vita dei nostri tempi” . Andrà a Roccalumera, a consegnare nelle mani del padre ormai novantenne il premio, padre a cui è dedicata la commovente poesia che abbiamo selezionata. In seguito riceverà le lauree honoris causa delle Università di Messina e di Oxford.

Nove anni dopo si spegnerà ad Amalfi, dove era stato designato come presidente di giuria del locale premio letterario. E’ ancora il “Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei” dell’Università di Pavia a conservare il suo archivio.

Loris Jacin

“Il poeta moderno non è un saggio; anzi: ma per lui “tutto è chiaro e deciso”. Conosce la guerra e la povertà (che c’entra il populismo o l’istanza sociale?) conosce la sua condizione umana e crede nella morte, teme la morte. E vuole ogni cosa qui, sulla terra. E difende la sua giornata d’amore o di dolore. Troviamo quest’uomo nelle precedenti generazioni poetiche? In questo senso va intesa la presenza dell’uomo nella poesia contemporanea: è una costante di corrispondenze con il mondo esterno costituito; una secca posizione antiromantica, antiidealista, dove i rapporti sono di natura razionale, le domande tradiscono le rese concettuali. Parlo della poesia di lingua inglese, di lingua italiana, spagnola, francese: di tutta la poesia del mondo moderno, anche di quello che ancora poco conosciamo, ad oriente dell’Europa, che ha basi uniche con la civiltà dell’Occidente. E’ avvenuto qualcosa intorno al 1945 nel campo della poesia: una drammatica distruzione dei “contenuti” ereditati da un idealismo indifferente e dei linguaggi poetici fino a quel tempo fertili in ogni singola nazione battuta dalla guerra. Non è polemica questa, ripeto, ma diretta constatazione: esiste anche un documentario non visivo dei fatti dello spirito, rintracciabile nelle parole “misurate” degli uomini che non abbiamo ancora vergogna a chiamare poeti. Il poeta si è trovato improvvisamente gettato fuori dalla sua storia interna: nell’odore del sangue bruciato, la sua intelligenza particolare aveva lo stesso valore di quella proletaria e collettiva che sapeva si e no contare i pesci del miracolo cristiano. Il problema del “perché” della vita si era trasformato nel “come” si vive, o se vogliamo in quello del “perché” si vive in un dato modo anzi che in un altro che non coltivi continuamente la morte quale protagonista della consolazione illimitata. Nasceva cosi’ una nuova estetica: e certo dovremo ridimensionare l’idea di poesia: comunque la tradizione ci aiuta poco, soprattutto qui in Italia, dove l’uomo si è permesso di parlare agli altri uomini in casi singolari, nelle forme dei poemi lontani dalla loro storia immediata, dalla storia dei poeti, dico. Il discorso privato (lirico) ha avuto uno sviluppo inconsueto (pensiamo anche all’ultima poesia italiana, quella di oggi, piena di numeri alti nella quantità e nella qualità, anche se non ha voci forti ancora, pedali indispensabili per definirsi come “persona”), s’è fatto corale: la poesia lirica s’è contaminata con l’elegia e l’epica ( forme già industriosamente fuse nella poesia di lingua inglese, per esempio) . Ora non si pensi a una giustificazione di “forme” (questa parola è sempre equivoca e la adoperiamo per approssimazione) che sono state indicate dalla critica delle altre generazioni come provenienti da “linguaggi tradotti” per arrivare ad ammettere poi una sorta di “internazionale della poesia” come è avvenuto per la musica e per la pittura. La pittura e la musica sono arti che fino ad oggi hanno definito immediatamente un secolo nella sua natura piu’ profonda di organizzazione civile, di costume, di preferenza verso una “poetica”; la poesia invece, è il nostro caso, non puo’ sfuggire alle lotte con la propria tradizione fondamentale, alle costruzioni e modulazioni della propria lingua, non puo’ nemmeno aprirsi una vita senza un linguaggio particolare, perché, è inutile riaffermarlo, soltanto nel linguaggio è consegnata la possibilità di scrivere poesia.”

Salvatore Quasimodo

AL PADRE

Dove sull’acque viola

era Messina, tra fili spezzati

e macerie tu vai lungo binari

e scambi col tuo berretto di gallo

isolano. Il terremoto ribolle

da due giorni, è dicembre d’uragani

e mare avvelenato. Le nostre notti cadono

nei carri merci e noi bestiame infantile

contiamo sogni polverosi con i morti

sfondati dai ferri, mordendo mandorle

e mele dissecate a ghirlanda. La scienza

del dolore mise verità e lame

nei giochi dei bassopiani di malaria

gialla e terzana gonfia di fango.

La tua pazienza

triste, delicata, ci rubò la paura,

fu lezione di giorni uniti alla morte

tradita, al vilipendio dei ladroni

presi fra i rottami e giustiziati al buio

dalla fucileria degli sbarchi, un conto

di numeri bassi che tornava esatto

concentrico, un bilancio di vita futura.

Il tuo berretto di sole andava su e giù

nel poco spazio che sempre ti hanno dato.

Anche a me misurarono ogni cosa,

e ho portato il tuo nome

un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.

Quel rosso del tuo capo era una mitria,

una corona con le ali d’aquila.

E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni

ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali

di partenza colorati dalla lanterna

notturna, e qui da una ruota

imperfetta del mondo,

su una piena di muri serrati,

lontano dai gelsomini d’Arabia

dove ancora tu sei, per dirti

ciò che non potevo un tempo – difficile affinità

di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano solo

cicale del biviere, agavi lentischi,

come il campiere dice al suo padrone:

‘Baciamu li mani’. Questo, non altro.

Oscuramente forte è la vita.

(Da la terra impareggiabile)

VENTO A TINDARI

Tindari, mite ti so

fra larghi colli pensile sull’acque

delle isole dolci del dio,

oggi m’assali

e ti chini in cuore.

Salgo vertici aerei precipizi

assorto al vento dei pini,

e la brigata che lieve m’accompagna

s’allontana nell’aria

onda di suoni e amore, e tu mi prendi

da cui male mi trassi

e paure d’ombre e di silenzi,

rifugi di dolcezze un tempo assidue

e morte d’anima.

A te ignota è la terra

ove ogni giorno affondo

e segrete sillabe nutro:

altra luce ti sfoglia sopra i vetri

nella veste notturna,

e gioia non mia riposa

sul tuo grembo.

Aspro è l’esilio,

e la ricerca che chiudevo in te

d’armonia oggi si muta

in ansia precoce di morire;

e ogni amore è schermo alla tristezza

tacito passo nel buio

dove mi hai posto

amaro pane a rompere.

Tindari serena torna;

soave amico mi desta

che mi sporga nel cielo da una rupe

e io fingo timore a chi non sa

che vento profondo m’ha cercato

(da Acque e Terre)

SALINA D’INVERNO

Dolcezza, mai dentro mi dormi,

e un giorno fingi di limpida luce

in cui le cose muovano

in limiti precisi;

a fuoco suoni l’albero nel cielo,

il caro ridere di creature umane.

Salina: gelida. Già fu nel tempo

un segno espresso

il mutarsi dell’acqua

in forma incorruttibile:

Alla sua legge trovarsi in armonia.

Ecco, s’acerba disumano il transito

d’uccelli di palude nell’aria vuota

pianto di nuovi nati.

Tra muschi grami, a supplizio

splende la pietra livida;

deriva sull’acqua

una radice naufraga,

una foglia ancor verde

superflua alla terra.

(da Erato e Apollion)